СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ПОНЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ ПРИ

УПРАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ

Авирулентность − неспособность отдельных штаммов патогенных видов микроорганизмов вызывать заболевание [41];

Австралийский НBsAg − антигенная субстанция, впервые выделенная у австралийского аборигена, содержится в сыворотке больных гепатитом В, в периоды болезни, реконвалесценции и хронического носительства [41];

Адаптация (латинский аdaptatio приспособление) − совокупность морфофизических, поведенческих, популяционных и других особенностей данного вида (выработанных в процессе эволюции), обеспечивающих возможность приспособления живого организма к постоянно изменяющимся условиям существования во внешней среде [41];

Акарициды − средства (химические, физические, биологические), предназначенные и используемые для умерщвления клещей [19];

Аптечная организация − организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, перевозку изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями законодательства РФ [4];

Амбулаторно-поликлинические организации (учреждения) − медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь населению как на дому, так и непосредственно в самом учреждении (без круглосуточного пребывания) [26];

Антигены − высокомолекулярные соединения, способные специфически стимулировать иммунокомпетент-ные лимфоидные клетки и обеспечивать тем самым развитие иммунного ответа [41];

Антитела − белки глобулиновой фракции сыворотки крови человека и теплокровных животных, образующиеся в ответ на введение в организм различных антигенов (бактерий, вирусов, белковых токсинов и других) [41];

Антисептик (греческий anti- против + septikos вызывающий нагноение, гнилостный) − предназначенное для наружного применения (кожа и слизистые оболочки) химическое вещество (комплекс веществ), обладающее бактерицидным действием [41];

Антисептика − система мероприятий, направленная на уничтожение микробного загрязнения в ране, патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного человека в целом, объектах внешней среды, включая бактерицидную обработку с применением химических, физических, биологических, механических методов или их сочетания [41];

Артифициальный (искусственный) путь передачи инфекции − путь передачи, при котором возбудитель вводится в восприимчивый организм в процессе различных парентеральных или энтеральных вмешательств (инъекция, хирургическое вмешательство и т.п.). Наиболее часто реализуется при заражении ИСМП [41];

Асептика, асептический режим − организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия, применяемые с целью предотвращения попадания микробов в рану [26];

Аттенуация микроорганизмов (лат. attenuatio уменьшение, ослабление) − процессы, приводящие к ослаблению вирулентности бактерий или инфекционной активности вирусов до такой степени, что они утрачивают способность вызывать заболевание, но сохраняют иммуногенные свойства [41];

Аэрация − процесс естественного (или механического) поступления атмосферного воздуха в жилые, общественные и производственные здания, воду, почву и другие среды [41];

Аэрозольная дезинфекция (окуривание, газация, опрыскивание) – дезинфекция (дезинсекция) воздуха и поверхностей с использованием дезинфицирующих (дезинсекционных) средств в виде аэрозолей жидкостей (туман) или твердых тел (дым) [19];

Бактериальный стандарт – эталон мутности, применяемый для определения концентрации бактериальных клеток в микробной взвеси, используется при микробиологических исследованиях, в производстве вакцин и сывороток [33];

Бактерицидное средство – дезинфицирующее средство, обладающее бактерицидными свойствами [19];

Биологическая безопасность

¹

− состояние защищенности людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды от опасностей, вызванных или вызываемых источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации [11];

Биологические методы борьбы − комплекс мероприятий, направленных на использование «живого против живого», т. е. одних живых организмов для борьбы с другими организмами. К Б. м. б. относят также генетические методы и приемы физ. и хим. стерилизации [34];

Биологические методы борьбы − комплекс мероприятий, направленных на использование «живого против живого», т. е. одних живых организмов для борьбы с другими организмами. К Б. м. б. относят также генетические методы и приемы физ. и хим. стерилизации [34];

Биологический метод дезинфекции с использованием бактериофагов является дополнительным направлением, значительно повышающим эффективность профилактических и противоэпидемических мероприятий, наиболее целесообразен в эпидемически значимых специализированных отделениях медицинских организаций (отделений интенсивной терапии и реанимации, ожоговых), применение химических дезинфицирующих средств в которых нередко ограничено невозможностью регулярного освобождения помещений от больных, насыщенностью этих отделений большим количеством сложных медицинских аппаратов и систем слежения за жизненно важными функциями организма пациентов [33];

Биологические отходы − биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности [19];

Биологический индикатор − готовый к применению инокулированный носитель в первичной упаковке, обеспечивающий определенную резистентность (устойчивость) к конкретному методу стерилизации [33];

Биологическая безопасность − состояние защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, при котором обеспечивается допустимый уровень биологического риска [11];

Биологическая защита − комплекс мер по обеспечению биологической безопасности, осуществляемых в целях предотвращения или ослабления неблагоприятного воздействия опасных биологических факторов на человека, животных и растения [11];

Биологический риск − вероятность причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека, животным, растениям и (или) окружающей среде в результате воздействия опасных биологических факторов [11];

Биологическая угроза (опасность) − наличие потенциально опасных биологических объектов, а также наличие внутренних (находящихся на территории Российской Федерации) и внешних (находящихся за пределами территории Российской Федерации) опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня биологического риска [11];

Бокс − комплекс лечебных, санитарно-гигиенических и вспомогательных помещений, предназначенных для госпитализации и проведения лечебно-диагностических мероприятий больным инфекционных больниц или отделений. Бокс состоит из следующих обязательных элементов: тамбур для входа с улицы, помещение для пациента (палата), санитарный узел, шлюз для входа персонала из коридора отделения. Вход в санитарный узел предусматривается непосредственно из помещения пациента (палаты). Боксы обеспечивают возможность полной изоляции больных. Пациент поступает в бокс и выписывается из него через уличный тамбур. Вход персонала в боксы осуществляется из коридора отделения через шлюзы, в которых проводится смена спецодежды, мытье и дезинфекция рук [26];

Бокс приемно-смотровой − обязательный элемент приемных отделений детских, инфекционных и психиатрических больниц, предназначенный для индивидуального приема пациентов и являющийся функциональным аналогом смотровых кабинетов многопрофильных больниц. В состав помещений приемно-смотрового бокса входят: тамбур для входа с улицы, помещение для осмотра больного (смотровая), кабина для туалета с умывальником, шлюз для входа персонала из коридора приемного отделения [26];

Боксированная палата − это помещение, предназначенное для изоляции больного и состоящее из палаты, санузла и шлюза со входом в санитарный узел из палаты. Подпор воздуха подается в шлюз [26]; Болезнь легионеров − инфекционная болезнь бактериальной природы, характеризующаяся тяжелой пневмонией, лихорадкой и в ряде случаев сопровождающаяся нарушением функции почек и желудочно-кишечного тракта [34];

Вакцины (лат. vaccinus коровий) − иммунобиологическая субстанция, используемая для активной иммунизации путем введения в организм живых, видоизмененных, со сниженной вирулентностью или мертвых инактивированных инфекционных организмов или их токсинов. Вакцина способна стимулировать иммунную реакцию организма-хозяина, который таким образом становится устойчивым к инфекции. Слово вакцина первоначально относилось к сыворотке от коровы, инфицированной вирусом вакцинации (коровья оспа, инфицированной вирусом вакцинии (коровья оспа; от лат. Vacca — корова); теперь оно используется для всех прививочных агентов [43];

Вакцина живая (vaccinum vivum) − В., содержащая жизнеспособные штаммы патогенного микроорганизма, ослабленные до степени, исключающей возникновение заболевания, но полностью сохранившие антигенные свойства, обусловливающие формирование специфического иммунитета у привитого [43];

Вакцина убитая (vaccinum inactivatum) − убитые В. получают инактивацией патогенных бактерий и вирусов, применяя для этого различные воздействия на культуры физ. или хим. характера. Для получения убитых В. применяют высокопатогенные, полноценные в антигенном отношении штаммы соответствующих видов возбудителей. В отличие от живых В., большинство которых применяется путем однократной прививки, убитые В. требуют двух или трех прививок [34];

Вакцинация − метод создания активного иммунитета против инфекционных болезней путем введения вакцины в организм человека или

животного [41];

Вакцинотерапия (вакцин[ы] + греч, therapeia лечение) − метод лечения, основанный на введении в организм вакцин из убитых или живых ослабленных (аттенуированных) культур, а также отдельных компонентов (антигенов) возбудителей инфекционных болезней с целью активной стимуляции специфического иммунитета, повышения защитных сил (реактивности) и десенсибилизации организма к возбудителю или продуктам его распада [41];

Ветеринарная дезинфекция – дезинфекционные, стерилизационные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, проводимые в целях борьбы и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний животных, а также предупреждение распространения их среди людей [41];

Воспаление – сложная, комплексная местная сосудисто-тканевая (мезенхимальная) защитноприспособительная реакция целостного организма на действие патогенного раздражителя [41];

Ввод в эксплуатацию – событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке.

Примечание. Для специальных видов техники к вводу в эксплуатацию дополнительно относят подготовительные работы, контроль, приемку и закрепление изделия за эксплуатирующим подразделением [15];

Вирулентность – мера патогенности, то есть степень способности микроорганизма вызывать инфекционный процесс заражать восприимчивый организм. Измеряется в количестве микробных тел или вирусных частиц инфекционного агента, необходимых для заражения организм [41];

Вирулицидное средство – дезинфицирующее средство (химическое, физическое), обладающее вирулицидной активностью, обеспечивающее инактивацию вирусов [41];

Вирусы – неклеточные формы жизни, обладающие собственным геномом и способные к воспроизведению лишь в клетках более высокоорганизованных существ. Для вирусов в целом характерны две формы существования: внеклеточная, или покоящаяся, и внутриклеточная, размножающаяся (репродуцирующаяся), или вегетативная. Синонимами первого названия являются также термины «вирусная частица», «вирусный корпускул», «вирион», синонимами второго — «комплекс вирус—клетка» [34];

Витамины (лат. vita жизнь + амин[ы]) — пищевые вещества, необходимые для поддержания жизненных функций. По строению являются низкомолекулярными соединениями различной хим. природы. Организм человека и животных не синтезирует В. или синтезирует в недостаточном количестве и поэтому должен получать их в готовом виде. В. требуются организму от нескольких микрограммов до нескольких миллиграммов в день. В отличие от других незаменимых факторов питания (незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты и др.), В. не являются пластическим материалом или источником энергии и участвуют в обмене веществ преимущественно не как субстраты биохим. реакций, а как участники механизмов биокатализа и регуляции отдельных биохим, и физиол, процессов [34];

Витаминотерапия – применение витаминов с лечебной целью [34];

Внутрибольничная инфекция (environmental

infections)

— любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, которое поражает больного в результате его поступления в больницу или обращения за медицинской помощью, вне зависимости от появления симптомов заболевания у пациента – во время пребывания в стационаре или после его выписки, - а также инфекционное заболевание сотрудника лечебной организации вследствие его инфицирования при работе в данной организации (Европейское региональное бюро ВОЗ); Внутрибольничные (госпитальные) инфекции (син. нозокомиальные инфекции) — инфекционные болезни и хирургические инфекции, присоединившиеся в стационаре к основному заболеванию или повреждению, либо заболевания медработников, связанные с лечением или уходом за инфекционными больными. Внутрибольничные инфекции возникают среди больных лечебного учреждения вследствие неточной диагностики или нарушения правил асептики и антисептики, а также изоляции инфекционных больных, а также передачи инфекции носителями [34]; К данной группе и относится

большинство кишечных инфекций, инфекций дыхательных путей.

Восприимчивость к инфекционным (паразитарным) болезням − способность организма реагировать на внедрение инфекционных агентов развитием заболевания, инаппарантной (бессимптомной) инфекции или микробоносительства. Различают В. видовую, присущую всем особям того или иного вида, а также индивидуальную, касающуюся лишь отдельных представителей данного вида. Как видовая, так и индивидуальная В. может быть полной, высокой, умеренно выраженной, слабой или же она полностью отсутствует. В. проявляется по отношению к определенным видам, серологическим и биохим, типам патогенных и условно патогенных микроорганизмов. Степень и конкретные проявления В. к тому или иному возбудителю могут изменяться в процессе эволюции данного вида — реципиента или заражающего его агента [34];

Вредное воздействие на человека − воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений [7];

Время выдержки − интервал времени обеззараживания/обезвреживания, в течение которого переменные процесса поддерживаются на уровне или выше установленных значений [40];

Вторичная контаминация − контаминация микроорганизмами объектов, прошедших стерилизацию, дезинфекцию [19];

Гамма-глобулины − фракция иммуноглобулинов плазмы крови, содержащая большинство антител [36];

Генеральная уборка − влажная уборка помещений (всех поверхностей ограждающих конструкций, мебели и оборудования) с применением дезинфицирующих средств способами протирания и/или орошения с последующим обеззараживанием воздуха [26];

Генератор аэрозоля − устройство для образования аэрозоля из жидкости, твердых тел или их комбинаций. К числу генераторов аэрозоля относятся дымовые шашки, ручные опрыскиватели, электрические генераторы и их модификации, генераторы на механической тяге, автомобилях. Генераторы аэрозоля подразделяются на механические, пневматические и ультразвуковые. К механическим генераторам относят центробежные распылители и распылители прямого действия. Принцип работы центробежных распылителей заключается в том, что распыляемая жидкость закручивается в канале или в вихревой камере и затем через сопло выбрасывается в газовую среду. При этом струя жидкости распадается на частицы, образуя аэрозоль. Давление жидкости перед соплом составляет от 6 до 60 кг/см2 [34];

Гнус − совокупность кровососущих двукрылых насекомых (комары, мошки, мокрецы, москиты, слепни) в массе нападающих на человека и животных [19];

Гепатиты вирусные − группа нозологически самостоятельных болезней печени: гепатиты А (болезнь Боткина, инфекционный гепатит, эпидемический гепатит, катаральная желтуха и других), В (сывороточный гепатит, парентеральный гепатит, инокуляционный гепатит, посттрансфузионный гепатит, прививочная желтуха, шприцевая желтуха и других), С, D, Е и других Это острые инфекционные болезни вирусной этиологии с преимущественным поражением ретикулоэндотелиальной системы печени, характеризующиеся интоксикацией и часто протекающие с желтухой [41];

Гигиеническая обработка рук − совокупность методических приемов, включающих применение моющего или антисептического средства, для удаления загрязнений и транзиторной микрофлоры с кожи кистей рук медицинского персонала [26];

Гидропульт − аппарат для распыления жидкостей с ручным или электрическим приводом [41];

Гомеостаз, гомеостазис (homeostasis; греч, homoios подобный, тот же самый + stasis состояние, неподвижность) − относительное динамическое постоянство внутренней среды (крови, лимфы, тканевой жидкости) и устойчивость основных физиологических функций (кровообращения, дыхания, терморегуляции, обмена веществ и т. д.) организма человека и животных. Регуляторные механизмы, поддерживающие физиологическое состояние или свойства клеток, органов и систем целостного организма на оптимальном уровне, называются гомеостатическими [34];

Группы риска − социальные, возрастные, производственные, бытовые и другие группы населения с высоким показателем заболеваемости той или иной инфекцией [42];

Девастация − комплекс механических, физических, химических и биологических методов борьбы с гельминтозами, направленный на истребление возбудителей этих болезней во всех фазах их развития [19];

Дезинфекция (дез- + инфекция; син. обеззараживание) − 1) система знаний и практическая деятельность, направленная на удаление и уничтожение возбудителей во внешней среде; 2) обобщенное понятие, включающее в себя собственно дезинфекцию, дезинсекцию и

дератизацию [36];

Дезинфекция текущая − дезинфекция, проводимая с использованием растворов, эмульсий или суспензий дезинфицирующих средств [39].

Дезинфекция в эпидемическом очаге. Текущая дезинфекция проводится в стационарах или на дому в присутствии больного. Этот вид Д. производится в течение всего времени пребывания больного в помещении (б-ца, квартира). Выделения больного обеззараживают после дефекации или мочеиспускания; посуду и остатки пищи кипятят после каждого приема пищи; белье замачивают в дезинфицирующем р-ре тотчас после смены его; несколько раз в сутки производят уборку помещения с использованием моющих дезинфицирующих средств.

Текущая Д. при кишечных инфекционных болезнях не представляет затруднений, т. к. выведение возбудителей с калом и мочой происходит периодически и немедленно фиксируется. Однако предупредить заражение больным (носителем) предметов, находящихся в его пользовании, не удается. В связи с этим в индивидуальное пользование больного (носителя) выделяют необходимые предметы, которые периодически обеззараживают.

При инфекциях дыхательных путей используют средства, позволяющие обеспечить обеззараживание воздуха. Эффективным мероприятием следует считать интенсивное проветривание помещения. Эта мера дополняется периодическим выколачиванием и вытряхиванием мягких вещей. Защита же ухаживающих лиц достигается ношением защитных ватно-марлевых или марлевых повязок. При туберкулезе легких больной отплевывает мокроту в специальную плевательницу с дезинфицирующим р-ром. При болезнях наружных покровов текущая Д. состоит в обеззараживании предметов, на которые могли попасть возбудители, содержащиеся в гное, чешуйках, корочках и другом отделяемом пораженной кожи, слизистых оболочек и волосистых частей тела.

При проведении текущей Дезинфекции в случае оставления больного на дому или до госпитализации его следует изолировать в отдельную комнату или хотя бы в отгороженном углу; для ухода за больным выделяется один человек, который должен проводить и текущую Д., при выполнении к-рой можно использовать простые, дешевые и доступные средства (кипячение, мытье в проточной воде щеткой и мылом, проглаживание горячим утюгом через влажную ткань и т. п.). В инфекционных б-цах и отделениях текущая Д. является частью противоэпид. режима [34];

Дезинфекция газовая − дезинфекция, проводимая путем введения в воздушную среду газообразных дезинфицирующих средств [41];

Дезинфекция заключительная − дезинфекция в эпидемическом очаге, проводимая после госпитализации, выздоровления или смерти больного [41]; Заключительная дезинфекция проводится однократно после удаления больного (носителя) из данного помещения. Необходимость проведения ее основывается на том, что в очаге остались инфицированные предметы обихода и обстановки. Перед проведением заключительной Д. надо выяснить, какие предметы могут явиться факторами передачи при данной болезни, есть ли основания считать их зараженными. Должны быть выбраны способы и порядок проведения Д. При болезнях, возбудители которых вне организма человека гибнут в короткие сроки (корь, ветряная оспа, эпидемический паротит и др.), необходимость заключительной Д. исключается.

Эпидемиологическая эффективность заключительной Д. тем выше, чем быстрее ее проводят после изоляции больного (носителя). Оптимально ее необходимо проводить сразу после госпитализации больного, но не позже чем через 6 час. в городах и через 12 час. в сельской местности.

Меры предосторожности при проведении дезинфекции. Препараты, применяемые при Д., в той или иной, степени токсичны для человека и животных. При работе с ними необходимо соблюдать осторожность. Приготовление концентрированных р-ров должно производиться в отдельном помещении, оборудованном искусственной вентиляцией. К работе по опыливанию, опрыскиванию, изготовлению р-ров нельзя допускать подростков, беременных и кормящих грудью женщин. Во время дезинфекционных работ запрещается курить, принимать пищу и воду. Во время перерывов надо обязательно снимать спецодежду, мыть руки теплой водой с мылом, обмывать лицо и прополаскивать рот. Лица, проживающие в обрабатываемых помещениях, должны на время проведения Д. удаляться. Допуск их в эти помещения разрешается после интенсивного проветривания. Пользование вещами, увлажненными хлорными препаратами, разрешается после полной просушки. Проветривание помещений проводится не менее одного часа.

Контроль за дезинфекцией основан на обнаружении микрофлоры. С предметов, подвергавшихся дезинфекционной обработке, берут смывы и бактериологически исследуют. Учитывается, что условно патогенная или непатогенная микрофлора обычно более устойчива к воздействиям дезинфекционных препаратов, чем патогенные микробы. Так, при кишечных инфекционных болезнях целью контрольных исследований является обнаружение кишечной палочки, при скарлатине — гемолитического стрептококка и т. д.

Отрицательный результат исследований смывов позволяет считать, что обеззараживание проведено правильно и эффективно. Положительный результат бактериол, исследования свидетельствует о неполноценной Д. [34];

Дезинфекция профилактическая − см. профилактическая дезинфекция;

Дезинфекция поверхностей − уничтожение или удаление патогенных микроорганизмов на различных поверхностях объектов и предметах [17];

Дезинфекционные мероприятия медицинские − работы по профилактической дезинфекции (дезинфекция, дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских изделий (дезинфекция высокого уровня) [20];

Дезинфектор − специалист, непосредственно осуществляющий дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию [19];

Дезинфицирующие средства − физические агенты и химические вещества, используемые для уничтожения возбудителей инфекционных болезней в окружающей человека среде. При выборе дезинфицирующих средств, определении их количества и концентрации, продолжительности воздействия на объекты следует учитывать свойства возбудителя, свойства и количество выделений, с которыми возбудители выводятся из организма человека или животного, свойства объектов, подлежащих обеззараживанию [34];

Дезодорация (дез- + лат. оdor запах) − устранение или ослабление неприятных запахов путем поглощения или разрушения пахучих веществ, приостановки процессов их образования (напр., гниения); имеет санитарное и эстетическое значение [37];

Деларвация − уничтожение личинок насекомых [19];

Дератизация − (франц. deratisation) — система профилактических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение или снижение численности грызунов, опасных в эпидемическом отношении, и приносящих экономический ущерб. Д. обычно проводится в жилых и нежилых постройках, в портовых сооружениях, на кораблях, а также на открытой местности. Систематические дератизационные мероприятия проводятся с начала XX века. Современная дератизация включает систему профилактических и истребительных мероприятий [34];

Дезинсекция − умерщвление членистоногих переносчиков инфекционных заболеваний человека, а также имеющих санитарно-гигиеническое значение с использованием механических, физических, химических и биологических средств [19];

Дезинфекционные камеры (установки) − устройства, предназначенные для дезинфекции и дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов. В зависимости от дезинфицирующего агента дезинфекционные камеры подразделяются на паровые, паровоздушные, пароформалиновые, горячевоздушные, газовые, комбинированные. В паровых дезинфекционных камерах используется пар атмосферного или повышенного давления, подводимый сверху (над вещами) для вытеснения воздуха из камеры. Температура внутри паровой камеры 100 ° C и выше (соответственно давлению пара). Паровые дезинфекционные камеры, оборудованные вакуум-насосом, могут работать и при давлении ниже атмосферного. Такие камеры называются вакуум-камерами. В паровоздушных дезинфекционных камерах, получивших в СССР наибольшее распространение, дезинфицирующим агентом служит водяной насыщенный пар, подводимый снизу (под вещами) и перемешанный с воздухом, имеющимся в камере, температура паровоздушной смеси от 80 до 98 ° C. Для повышения обеззараживающего действия водяного пара при низких температурах в камере (40—59 ° C), когда дезинфицируют кожаные, меховые и другие изделия, не выдерживающие высокой температуры, применяют пары формальдегида, получаемые в специальном аппарате (испарителе), к-рым оборудованы все паровоздушные камеры. Т. о., паровоздушные камеры используют и для дезинфекции вещей по пароформалиновому методу, поэтому их иногда называют паровоздушно-формалиновыми камерами. Все паровые и паровоздушные дезинфекционные камеры обеспечивают дезинсекцию вещей (при более низкой температуре). Горячевоздушные ДК используют преимущественно для дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, валяной обуви, мягкой мебели и других предметов. В этих камерах вещи прогреваются сухим горячим воздухом при температуре 80—110 ° C. В простейших камерах воздух имеет естественную циркуляцию, в более сложных — побудительное движение, создаваемое вентилятором или другим прибором. Горячевоздушные ДК с естественной циркуляцией воздуха как самые простые по устройству имели широкое распространение в войсках во время Великой Отечественной войны [34];

Дезинсицирующие средства − (франц. приставка des- уничтожение, удаление + лат. insectum насекомое) — физические агенты, химические вещества и биологические методы (факторы), используемые для уничтожения членистоногих — переносчиков инфекционных болезней или причиняющих материальный ущерб. Успех применения дезинсицирующих средств в борьбе с отдельными видами членистоногих зависит от знания ряда их биологических особенностей: места обитания на различных стадиях развития и продолжительности сроков развития в зависимости от окружающих условий, способа и частоты питания личинок и имаго (взрослых особей), условий перезимовки вида, сроков появления весенней популяции, количества и сроков появления генераций и других Для каждой местности отдельные биологические особенности выявляются фенологическими наблюдениями (см. Фенология). Эти наблюдения позволяют определить наиболее рациональные пути и способы использования дезинсицирующих средств в конкретных условиях. Дезинсицирующие средства применялись населением для уничтожения насекомых с незапамятных времен (сжигание, кипячение, яды растительного и минерального происхождения) [34];

Деструкция загрузки термическая − фазовое измерение физических и/или химических свойств обезвреживаемой загрузки под воздействием температуры, приводящая к изменению функциональных свойств и характеристик предметов загрузки, исключающих повторное применение [21];

Деструкция загрузки механическая − фазовое измерение физических свойств обезвреживаемой загрузки, приводящая к механическому разрушению структуры, деформации предметов загрузки путем прессования, шредирования, исключающее их повторное применение [21];

Деонтология − наука, изучающая принципы поведения медицинского персонала, направленные на максимальное повышение полезности лечения и устранения вредных последствий неполноценной медицинской работы [39];

Децентрализованное обезвреживание медицинских отходов − путь размещения маломощных установок в отдельно взятых медицинских организациях при условии выполнения обязательных санитарно-эпидемиологические требований к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнению лечебно-диагностических и оздоровительных процедур [21];

Достоверность измерения (англ, validity, measurement) – степень, в которой результат измерения отражает то, что он имеет целью измерить. Выделяют несколько разновидностей. Конструктивная Д. (Construct V): cтепень, в которой измерение соответствует теоретическим представлениям (конструктам) относительно изучаемого явления. Например, если на основании теории явление должно изменяться с возрастом, измерение, обладающее конструктивной Д., отражало бы такое измерение. Д. содержания (Соntent V): степень, в которой измерение охватывает область изучаемого явления. Например, измерение функционального статуса здоровья должно охватывать повседневную жизненную активность: исполнение профессиональных, семейных, социальных и т. п. обязанностей. Д. по соответствию критерию (Criterion V): степень, в которой результат измерения коррелирует с внешним критерием изучаемого явления [41];

Допустимый уровень биологического риска - уровень биологического риска, при котором обеспечиваются условия для защиты населения и охраны окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов;

Живая вакцина − см. вакцина живая;

Жидкие радиоактивные отходы (англ. liquid radioactive wastes) − радиоактивные отходы в виде вод и других жидкостей, содержащих растворенные или в виде взвесей радиоактивные вещества [16].

Примечание. По уровню активности жидкие радиоактивные отходы различают; низкого уровня активности НАО, среднего уровня активности САО, высокого уровня активности ВАО.

Заготовитель отходов − юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уполномоченные компетентным органом и/или получившие лицензию на производство работ и оказание услуг по сбору, сортировке, транспортированию и хранению отходов перед их ликвидацией [16];

Загрязнения, свободно лежащие на поверхности загрязнения, которые легко удалить или поднять (пыль, сор, песок, волосы,

очес и т.п.) [17];

Загрязнения, сцепленные с поверхностью − загрязнения, удаляемые с применением растворов специальных средств и/или сильных механических воздействий (разлитые и высохшие жидкости и растворы, масла, жиры, полимеры, соли и т.п.) [17];

Загрязнения, проникшие в структуру материала − наиболее тяжело удаляемые загрязнения, за счет процессов диффузии, капиллярного подсоса, внедрившиеся в поры и капилляры материала (растворы солей, кислоты, щелочи, масла, жиры, полимеры, красители,

пигменты и т.п.) [17];

Заражение аэрогенное − воздушно-капельное (пылевое, ингаляционное) - один из самых распространенных и быстрых способов передачи инфекционных болезней. Таким путем могут передаваться заболевания, вызываемые как вирусами - грипп, СОVID-2019, аденовирусная инфекция, ветряная оспа, корь, краснуха, эпидемический паротит, так и бактериями - ангина, скарлатина, дифтерия, менингококковая и пневмококковая инфекции. Воздушно-капельные инфекционные заболевания объединены одной группой, т. к. имеют общие признаки:

− распределение инфекционных агентов воздушно-капельным механизмом,

− мишень для возникновения инфекции – верхние отделы дыхательных путей,

− обладают особенностью к эпидемиям – в холодный сезон, в рабочих и учебных коллективах,

− распространенность среди всех слоев населения [30];

Заражение парентеральное − заражение происходит при проникновении патогенных микроорганизмов через кожу, слизистые оболочки, конъюнктиву глаза, а также при различных манипуляциях, связанных с нарушением кожного покрова, слизистых оболочек (инъекций, оперативных вмешательств, процедур и т. д.) [38];

Заносы инфекции − случаи инфекционных заболеваний, возникшие в результате заражения до поступления в любое учреждение и проявившиеся или выявленные при поступлении (после поступления) [34];

Здоровье − состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма [2];

Знак соответствия − обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации [5];

Зоны санитарной охраны − специально выделенные территории, в пределах которых создается режим, исключающий возможность загрязнения водоисточника и ухудшения качества его воды. ЗСО организуются на всех действующих, проектируемых и строящихся водопроводах, вода которых предназначена для хозяйственно-питьевых нужд населения, а также и вокруг курортов. Впервые ЗСО была создана в период 1905—1915 гг. в России, на Рублевском водопроводе. Ее основателями были М. Ф. Владимирский и А. В. Мольков. Опыт создания ЗСО на Рублевском водопроводе был использован в последующем. В 1937 г. было издано специальное постановление ЦИК и СНК СССР «О санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения», сохраняющее свое действие. Практика показывает, что правильно организованная ЗСО при проведении в ней необходимых оздоровительных мероприятий и соблюдении надлежащего режима дает возможность поддерживать высокое качество питьевой воды, обработанной на водопроводных очистных сооружениях [32];

Изолятор − специально оборудованное помещение для размещения инфекционных больных, подозрительных на инфекционное заболевание, и соприкасавшихся с ними лиц, представляющих эпидемическую опасность для окружающих. Первыми изоляторами являлись убежища для прокаженных — лазареты, возникшие в средние века. Изоляторы сыграли положительную роль в борьбе с проказой и позже с чумой. Однако в приютах и больницах, созданных в более позднее время, никаких устройств для разобщения инфекционных больных от неинфекционных не было. В парижской больнице Hotel-Dieu в конце VIII и начале XIX веков больные оспой находились в одном помещении с неинфекционными больными, от внутрибольничных инфекций погибало до 20 % всех больных. Только в середине XIX века в результате настойчивых требований передовых врачей началось строительство больниц павильонного и барачного типа, в которых инфекционные больные размещались отдельно от остальных. К этому же времени относится выделение в павильонах и бараках обособленных комнат для изоляции отдельных больных. Однако подлинно научное обоснование необходимости раздельного содержания разнородных инфекционных больных было получено после открытия этиологии инфекционных болезней. Международные соглашения по борьбе с так называемыми «конвенционными» заболеваниями способствовали внедрению изолятора в противоэпидемическую практику [30];

Изоляция инфекционных больных − противоэпидемическое мероприятие, направленное на отделение (разобщение) больных, а также лиц с подозрением на инфекционное заболевание от окружающих их людей в целях предупреждения дальнейшего распространения инфекции. При карантинных инфекционных болезнях изолируются также лица, соприкасающиеся с больными. Применительно к медперсоналу это положение уточняется отдельными инструкциями [37];

Инактивация микроорганизмов − потеря способности микроорганизмов к размножению [24];

Инструкция по применению дезинфекционного средства − документ, содержащий характеристику целевой эффективности, физико-химических показателей, токсичности и опасности, указания по применению, мерам предосторожности и защиты, методам контроля качества дезинфекционного средства, условиям его хранения и транспортирования [18];

Интерактивное электронное техническое руководство − обобщенное название для взаимосвязанной совокупности эксплуатационных документов, выполненных в форме интерактивного электронного документа по ГОСТ 2.051 и, как правило, содержащихся в одной общей базе данных эксплуатационной документации [22];

Инъекция − способ парентерального введения в организм лекарств или других средств с помощью шприца с иглой или инъекторов [41];

Инфекционные (заразные) болезни − болезни, вызванные воздействием на организм биологических факторов (возбудителей инфекционных заболеваний) и передающиеся от больного (человека или животного) к здоровому человеку. Возбудителями инфекционных болезней являются микробы, вирусы, простейшие, грибы, паразитические черви (гельминты) [37];

Иммунитет − (лат. immunitas освобождение, избавление от чего-либо) — невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам и веществам, обладающим чужеродными антигенными свойствами. В течение долгого времени под иммунитетом понимали невосприимчивость организма к заразным болезням. Такого мнения придерживался и И. И. Мечников (1903), который писал: «Под невосприимчивостью к заразным болезням надо понимать общую систему явлений, благодаря которым организм может выдерживать нападение болезнетворных микробов». В дальнейшем понятие «иммунитет» получило более широкое толкование и стало включать состояние невосприимчивости организма не только к микробам, но и к другим патогенным агентам, например, гельминтам, а также к разнообразным чужеродным антигенным веществам животного или растительного происхождения. Иммунные реакции носят защитный, приспособительный характер и направлены на освобождение организма от чужеродных антигенов, поступающих в него извне и нарушающих постоянство его внутренней среды. Эти реакции участвуют также в элиминации антигенов, образующихся в организме под действием биологических, и физико-химических факторов: бактерий, вирусов, ферментов, лекарственных и других химических препаратов, облучения [34];

Иммуноглобулины − (лат. immunis свободный, избавленный от чего-либо + globulus шарик) — белки человека или животных, являющиеся носителями активности антител. К иммуноглобулинам относят и белки со сходной химической структурой − так называемые, миеломные глобулины, у которых, однако, как правило, не обнаруживается активности антител, а также субъединицы молекул иммуноглобулинов и белки Бенс-Джонса. По электрофоретической подвижности иммуноглобулины относятся в основном к гамма-глобулинам и бета-2-глобулинам, т. е. к фракциям, движущимся при электрофорезе к аноду с наименьшей скоростью по сравнению с другими фракциями сывороточных белков. Иммуноглобулины присутствуют как в крови, так и в других жидкостях и тканях организма − в цереброспинальной жидкости, лимфатических узлах, селезенке, слюне и др. [34];

Иммунопрофилактика (специфическая профилактика, серопрофилактика) − система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок [8];

Источник инфекции − (син.: источник возбудителя инфекции, источник заражения) — зараженный человек или животное, организм которых является естественной средой обитания и накопления патогенных микроорганизмов, откуда они могут тем или иным путем попадать в организм восприимчивого человека (животного) и заражать его. Общебиологическая роль Источника инфекции состоит в том, что он является обязательным исходным компонентом (звеном) эпидемического процесса (см.), непрерывно протекающего во времени и пространстве. Заражение восприимчивых людей (животных) обычно осуществляется с частотой, достаточной для обеспечения непрерывности эпидемического процесса, что является непременным условием сохранения возбудителя той или иной инфекционной болезни в природе как биологического Вида [34];

Источник биологической опасности − естественный или искусственный объект, содержащий патогены, существующий на территории

Российской Федерации, либо созданный или возникший в результате осуществления отдельных видов деятельности или бесконтрольного использования генетических материалов и технологий синтетической биологии, либо занесенный на территорию Российской Федерации [11];

Интерферон (лат. приставка inter- между; гибель, уничтожение + ferre нести, переносить) − низкомолекулярный белок с противовирусными свойствами, содержащий некоторое количество углеводов, включая глюкозамин. Открыт в 1957 г. Айзексом и Линденманном (A. Isaacs, J. Lindenmanu), которые нашли, что клетки, инфицированные вирусом гриппа, начинают вырабатывать и выделять в окружающую среду особый белок, препятствующий размножению вирусов в клетках. В дальнейшем было установлено, что наряду с вирусами способностью вызывать образование Интерферона обладают многие микроорганизмы и некоторые вещества, полученные синтетическим путем. Основное свойство Интерферона заключается в противовирусном действии, проявляющемся в подавлении размножения инфекционных и онкогенных вирусов. В зависимости от вида животных, в клетках которого продуцируется Интерферон, особенностей индуктора Интерферона наблюдаются вариации некоторых его констант. Мол. вес Интерферона колеблется от 12 000 до 160 000, а Изоэлектрическая точка — в пределах от pH 3 до 9. В связи с вариабельностью физ.-хим. свойств Интерфероны стали определять как гетерогенный класс белков. Однако получены данные, что это является отражением состояния агрегации мономерных форм молекул вещества. В частности, в И. человека были найдены молекулы с мол. весом 96 000, 24 000 и 12 000. Более тяжелый И. в солевых р-рах низкой ионной силы может быть диссоциирован до более легкого. Мономеры по противовирусной активности не уступают димерам и олигомерам. Характерным свойством И. является видовая специфичность его действия. Противовирусное действие И. более всего проявляется в организме или клеточных культурах того вида животных, в клетках к-рого он получен. Даже в клетках родственных видов он действует значительно слабее. Так, мышиный И. оказывает в клетках крысы и хомяка примерно в 20 раз более слабое противовирусное действие, чем в клетках мыши. В клетках человека, обезьян, курицы И. мышей лишен активности практически полностью. Исключением из этого правила является И. человека, активный и в клетках кролика. И. обладает сравнительно низкой антигенной активностью. Гомологичный И. вообще не обладает антигенными свойствами. Препараты его стабильны в широком диапазоне pH. Даже при pH 12,5 И. полностью не разрушается и сохраняет до 10% активности. При pH 1,0 инактивируется 67% активности. Следует отметить, что резко кислые значения pH губительны для вирусов, в то время как И. проявляет устойчивость не менее 7 дней. Поэтому кислотоустойчивость И. используется для инактивации инфекционного вируса в препаратах И. И. инактивируется протеолитическими ферментами — трипсином, химотрипсином и папаином. Термостабильность препаратов И. зависит от его происхождения. И. птиц устойчивее к действию нагревания, чем И. млекопитающих. Длительно сохраняет И. активность при 4—10°, а также в замороженном состоянии. Будучи высушен лиофильным методом, И. сохраняет активность в течение длительного времени. И. можно очищать и концентрировать, используя различные методы, применяемые в работе с белками. Весьма эффективна очистка И. методом хроматографии на твердофазном иммуноабсорбенте. Способностью синтезировать Интерферон in vitro обладают как первичные, диплоидные, так и перевиваемые линии клеток фибробластического и эпителиального типов. Активными продуцентами И. являются также элементы белой крови человека и животных. Количество образованного в клеточных культурах И. определяется видовыми и штаммовыми особенностями вирусов и клеток, активностью вирусов в данной культуре клеток и множественностью инфекции. Известно, что один и тот же вирус может индуцировать синтез И. в одной клеточной системе и не проявлять эту способность в другой.

Интерферон образуется также в организме людей и животных, инфицированных вирусами. Образование И. идет обычно параллельно с размножением вируса. Однако в некоторых случаях максимум продукции И. опережает или несколько отстает от максимума репродукции вируса в избирательно пораженных тканях. Вместе с тем при некоторых вирусных инфекциях (экспериментальный грипп) И. исчезает из организма раньше, чем вирус. Интерферон, индуцированный у животных внутривенным введением вируса, рано (через 1 — 2 часа) появляется в крови и сравнительно быстро исчезает (через 24—36 час. он уже не обнаруживается в крови). И., рано выявляемый в крови после внутривенного введения индуктора, называют сывороточным И. Его образование не связано с размножением вируса. Период полувыведения И. из русла крови исчисляется несколькими минутами. И., вероятно, является одним из наиболее биологически активных веществ. Напр., куриный И. при 20 000-кратной очистке имел специфическую активность 1,6 X 103 ед. на 1 мг белка, а мышиный И.— 3 X 108 ед. Но даже эти материалы не были достаточно очищенными. И. не обладает избирательной противовирусной активностью и действует практически на все вирусы. Лишь на инфекцию, вызванную вирусом скрепи, не удалось воздействовать ни И., ни его индукторами. Интенсивность действия И. на различные вирусы неодинакова: одни вирусы более, а другие менее податливы к действию И. Установлено различие в чувствительности не только между разными видами вирусов, но и между штаммами одного и того же вида. Следует учитывать, что результаты определения активности И. зависят не только от чувствительности вируса, но и от чувствительности тканей к И. Известно, что некоторые клеточные культуры, являясь хорошими продуцентами И., не чувствительны к его действию. Некоторые вирусы индуцируют в клетках особые ингибиторы (стимулон, блокер, антагонист И. и др.), которые подавляют образование или действие И. Следует подчеркнуть, что описанные свойства присущи только отдельным штаммам вирусов, которые вызывают образование ингибиторов Интерферона лишь в определенных типах клеточных культур. Интерферон непосредственно не инактивирует вирусы или их нуклеиновые к-ты, не препятствует адсорбции и проникновению вируса в клетку, а также его депротеинизации. Интерферон проявляет свое действие на внутриклеточном этапе репродукции вируса. Механизм взаимодействия И. с клетками, в которых он индуцирует антивирусное состояние, остается неясным. По данным одних авторов, И. может индуцировать антивирусное состояние в клетках без обнаруживаемой потери активности, по другим — защитное действие И. связано с интенсивностью его поглощения. Для проявления действия И. должна сохраняться целостность клеточных рецепторов и способность клеток к синтезу РНК и белков, что, по мнению ряда исследователей, свидетельствует в пользу его опосредованного действия путем индукции в клетках особого противовирусного белка (АВБ).

Окончательно не решен вопрос о молекулярном механизме противовирусного действия И. Допускается действие И. на уровне трансляции так и транскрипции. В пользу первого свидетельствуют данные о том, что И., не влияя на синтез вирусспецифических РНК, ингибирует синтез вирусных белков. И. не только уменьшает количество образующихся вирусспецифических полипептидов в зараженных клетках, но приводит также к укорочению полипептидных цепей. Предполагают, что И. или АВБ могут модифицировать вирусную РНК настолько, что она утрачивает способность участвовать в образовании полисом. Сторонники действия И. на уровне транскрипции опираются на данные об ингибиторном действии И. на транскрипцию ранней вирусной РНК. Эта ингибиция связана с подавлением вирусиндуцированного синтеза, обусловленного вирионной РНК-зависимой полимеразой. Некоторые авторы допускают существование двух способов действия И. — на транскрипцию и трансляцию — с преобладанием одного из механизмов при различных вирусных инфекциях. Наиболее распространенным является предположение о том, что в результате воздействия И. нарушается трансляция, что и обусловливает невозможность осуществления последующих этапов в репродукции вируса. Поскольку подавление размножения вирусов является важнейшей функцией И., его количество, образующееся в организме при вирусной инфекции, имеет важное значение в проявлении противовирусной резистентности. Чем больше вырабатывается И. в организме, тем более защищенным оказывается данный индивидуум. Вместе с тем потенциальные возможности выработки И. у отдельных людей и животных неодинаковы. Способность к образованию И. передается по наследству по законам Менделя. Несмотря на генетическую детерминированность этого признака, его фенотипическое проявление существенным образом меняется на различных этапах физиол. развития организма. Способность интерферонообразования относительно низка у грудных детей, постепенно возрастает у детей старше 1 года, достигая максимума у взрослых. После 60-летнего возраста выработка И. резко снижается. Способность к выработке Интерферона меняется также при различных неблагоприятных воздействиях на организм: охлаждении, облучении, шумовом стрессе, алкогольной интоксикации и т. п. К понижению образования И. ведет также нарушение обмена веществ, обусловленное как гиперфункцией, так и гипофункцией эндокринных желез. Вырабатывать И. может практически любая клетка организма. Выработка И. начинается тотчас после проникновения вируса в организм. Его продуцируют те клетки, которые первично поражаются вирусом, т. е. выработка И. начинается уже во входных воротах инфекции. При этом, если даже инфекция ограничивается входными воротами, все же определенное количество клеток погибает. Разрушаются именно те клетки, которые первыми вступили в контакт с вирусом. Образованный этими клетками И. не успевает обеспечить резистентность самих клеток-продуцентов, однако окружающие клетки за счет И. обретают резистентность к вирусу. И. рассматривается как один из важнейших факторов защиты организма при первичной вирусной инфекции. Вместе с тем далеко не всегда удается обнаружить соответствие между образованием И. и исходом вирусной инфекции Использование И. для профилактики и лечения вирусных инфекций возможно по двум основным направлениям: 1) применение готового препарата (экзогенный И.), получаемого в системе клеток человека, 2) стимуляция в организме своего собственного, так наз. эндогенного И. И. оказывает выраженный профилактический и лечебный эффект при заболеваниях, вызываемых многими вирусами. Целесообразно его применение при вирусных инфекциях с преимущественно местным поражением (дерматиты, глазные заболевания и др.). Особенно важным признается возможность применения И. при респираторных вирусных инфекциях, этиология которых разнообразна, и следовательно, вакцинопрофилактика их чрезвычайно затруднена. Наилучший эффект дает И. при профилактическом применении. При развитии заболевания необходимо по возможности раннее его применение. Одним из основных путей повышения эффективности И. является увеличение кратности его введения. Из других аспектов практического применения И. следует упомянуть разработанную В. Д. Соловьевым и Т. А. Бектемировым (1967) методику определения продукции И. лейкоцитами in vitro, к-рая была названа интерфероновой реакцией лейкоцитов (ИРЛ). Установлено, что ИРЛ при ряде вирусных инфекций может быть использована как показатель иммунореактивности организма. Вместе с тем показано, что определение продукции И. лейкоцитами может быть использовано для оценки реактивности организма в норме и при патол. состояниях не вирусного происхождения. Различают лейкоцитарный, фибробластный и иммунный интерфероны. Все они представляют собой индуцибельные белки, обладающие способностью вызывать в клетках развитие резистентности к последующему вирусному инфицированию. И. обладают универсальной противовирусной активностью, однако интерферонобусловленная защита клеток против отдельных вирусов отличается разной степенью выраженности. Эффективность И. наиболее интенсивно проявляется в гомологичных клетках, т. е. в клетках того вида животных, из к-рых были получены препараты И. (видовая специфичность действия). И. можно рассматривать как фактор неспецифической резистентности организма (см.) и как фактор, обладающий регуляторным воздействием на иммунную систему организма. И. оказывает противоопухолевое действие. П., образующиеся в лейкоцитах или фибробластах в ответ на воздействие вирусов или синтетических полирибонуклеотидов отнесены к интерферонам I типа или соответственно к лейкоцитарному и фибробластному И. Интерферон, продуцируемый лейкоцитами в ответ на воздействие митогенов, напр. лектинов (см.), при пролиферации лимфоцитов или продуцируемый сенсибилизированными лимфоцитами в ответ на специфические бактериальные или вирусные антигены, назван интерфероном II типа или иммунным И. Отличительными свойствами интерферонов I и II типа, помимо условий их получения, являются также антигенные различия и их устойчивость в среде с pH 2,0 (интерферон I типа устойчив в этой среде, а интерферон II типа неустойчив). Деление II. на два типа (I и II) заменяется подразделением на типы, отражающие как источник получения И., так и их основные свойства. В соответствии с таким подходом различают альфа-интерферон (лейкоцитарный интерферон I типа), бета-интерферон (фибробластный интерферон I типа) и гамма-интерферон (иммунный интерферон II типа).

Международным комитетом по номенклатуре интерферонов предложено обозначать И. буквами латинского алфавита IFN, а типы И.— буквами греческого алфавита α, β, γ. Для обозначения животных, от к-рых получены клетки — продуценты И., рекомендуется использование соответствующих приставок. Так, напр., для обозначения человеческого И. следует использовать приставку Ни (англ. human, лат. humanus человеческий) — HuIFN, для обозначения мышиного интерферона приставку Ми (англ. mouse, лат. mus мышь) — MuIFN и др. При описании отдельных И. с различным мол. весом (массой) после названия И. в скобках следует приводить эту величину в килодальтонах. В тех случаях, когда И., продуцируемый клетками, представляет собой смесь известных типов И., рекомендовано в названии использовать указание на преобладающий компонент. Так, Интерферон, продуцируемый лимфобластными клетками и состоящий из смеси лейкоцитарного (87%) и фибробластного (13%) интерферонов, рекомендовано обозначать HuIFN-a(Ly). При этом не исключается возможность указания в скобках источника такого интерферона, напр, лейкоцитарный интерферон человека в таком случае можно обозначать HuIFN-a(Le), а лимфобластный — HuIFN-a(Ly). Интерфероны, получаемые с помощью методов генной инженерии (см.), получили название генно-инженерных или клональных Интерферонов, бактериальных Интерферонов, геноферонов [34];

Инфекция (инфекционная болезнь), связанная с оказанием медицинской помощи (healthcare associated infection) − любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое возникает у пациента в результате его поступления в медицинскую организацию или обращения в нее за медицинской помощью либо работника медицинской организации вследствие его работы в такой организации вне зависимости от времени появления симптомов заболевания [11];

Карантин, карантинизация − (итал. quarantena, от quaranta giorni сорок дней) — комплекс ограничительных медико-санитарных и административных мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных инфекционных болезней. Карантинные мероприятия могут быть направлены на охрану определенной территории от заноса инфекционных болезней из других стран (территорий) и предупреждение их распространения за пределы очага [34];

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата [2];

Клоп постельный − вид клопов, являющихся распространенными бытовыми кровососущими насекомыми [19];

Коллективный договор − правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей [6];

Комары подвальные [комары городские] − комар формы Culex pipiens forma molestus, основное место обитания которых − сырые, подтопленные подвалы жилых, производственных зданий, подземных сооружений [19];

Комплексный аудит (combined audit) − аудит, проводимый в одной проверяемой организации для двух и более систем менеджмента одновременно. Примечание - Если две или более систем менеджмента объединены в одну систему менеджмента, эту систему называют интегрированной системой менеджмента.²

Контроль дезинсекции − контроль, осуществляемый после проведения дезинсекции и включающий определение прямых или косвенных признаков наличия членистоногих, следов их жизнедеятельности [19];

Кратность воздухообмена − соотношение объема подаваемого (удаляемого) воздуха в час к объему данного помещения [26];

Лаборатория (позднелат. laboratorium, от лат. laborare работать, обрабатывать) — учреждение, отдел учреждения, предприятия для проведения экспериментальных исследований, контрольных испытаний, анализа продукции и других работ, а также специальное помещение, предназначенное для их выполнения, лаборатории появились в период зарождения научных исследований как специально оборудованные помещения для хим. опытов. Позднее лабораторией стали называть всякое помещение, оборудованное для проведения исследований в любой отрасли науки и техники, а также для проведения учебных опытов. В России первая лаборатория для химико-микроскопических исследований появилась в 1858 г., в Петербурге, в Медико-хирургической академии. Первые санитарные лаборатории возникли по инициативе И. И. Моллесона, Н. А. Золотавина, И. И. Мечникова, Н. Ф. Гамалеи в 70−80-х гг. XIX в. В 1914 г. в стране существовала 61 санитарно-гигиеническая и почти 100 клинико-диагностических лабораторий. После Великой Октябрьской социалистической революции в процессе создания и развития советского здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы число лабораторий значительно возросло, а сфера их деятельности расширилась. Стремительно выросло число клинико-диагностических лабораторий, что позволило в послевоенные годы обеспечить подавляющее большинство лечебно-профилактических учреждений в городах и большей части — на селе своими лабораториями [34];

Лихорадка (febris, pyrexia, син.: жар, горячка) − типовая терморегуляторная реакция высших гомойотермных животных на воздействие пирогенных раздражителей, выражающаяся перестройкой регулирования температурного гомеостаза организма на поддержание более высокого, чем в норме, уровня теплосодержания и температуры тела. Лихорадка является в своей основе приспособительной реакцией, повышающей естественную резистентность организма (см. ниже) при инфекционных болезнях, хотя при определенных условиях она может приносить вред больному. К пирогенным агентам, т. е. факторам, вызывающим лихорадочную реакцию, относятся микробы и вирусы, продукты их распада и вещества, становящиеся в организме объектом фагоцитоза или пиноцитоза, а также любые вещества и воздействия, повреждающие ткани и вызывающие воспаление (см. выше). Лихорадочная реакция как особый терморегуляторный акт развивается при разных болезнях и введении в организм различных пирогенных веществ в основном однотипно. Это обусловлено тем, что действие экзогенных пирогенных веществ и факторов инфекционной и неинфекционной природы на центральный механизм терморегуляции непрямое и опосредуется существующим в организме гомойотермные животных физиологическим механизмом запуска и поддержания Лихорадки [34];

Макулатура − бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги [16];

Медико-техническое задание (задание на проектирование) − документ на проектирование медицинской организации, прилагаемый заказчиком к договору и содержащий наименование и мощность его структурных подразделений, а также при необходимости, перечень основного медицинского оборудования и требования к зданиям и помещениям, дополнительные к нормативным [30];

Медицинская организация − юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. К медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность [2];

Медицинская деятельность − работы и услуги по оказанию соответствующих видов медицинской помощи; Медицинское помещение − помещение, предназначенное для пребывания пациентов с целью их диагностики и лечения [30];

Медицинские отходы (син. больничные, клинические) − все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, а также деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях [2];

Международные медико-санитарные правила − (International Health Regulations) − международное соглашение, направленное на предупреждение завоза и распространения так называемых карантинных инфекционных болезней (чума, холера, желтая лихорадка, оспа), на которые распространяются Правила. Цель Правил — обеспечение максимальной защиты того или иного государства от завоза и распространения наиболее опасных болезней при минимальном вмешательстве в международные сообщения и перевозки [32];

Мерный цилиндр (греч. kilindros цилиндр) − стеклянный сосуд цилиндрической формы (предпочтительнее – из пластика, снабженный делениями, для измерения объема жидкостей; применяется в фармацевтической и лабораторной практике [42];

Мебель медицинская (medical furniture) − мебель для обстановки палат, врачебных кабинетов и лабораторий клиник, больниц и аналогичных лечебных учреждений, исключая мебель специальную для осмотра больных и проведения хирургических операций [17];

Моп − текстильное изделие, предназначенное для влажной и мокрой уборки твердых покрытий пола и стен [19];

Примечание - Текстильное изделие используется в комплекте с держателем, соответствующим типу и конфигурации мопа.

Мошки − семейство мелких двукрылых насекомых, входящих в состав гнуса, преимагинальные стадии которых, развиваются только в текущих водах, являются переносчиками возбудителей туляремии, сибирской язвы, онхоцеркоза и других заболеваний [41];

Муха комнатная − синантропное насекомое семейства настоящих мух, являющееся переносчиком возбудителей кишечных инфекционных и паразитарных болезней [19]. Наличие в помещении МО мух, других членистоногих является эпидемиологическим показанием к проведению внеочередных дезинфекционных/стерилизационных мероприятий (примеч. сост.);

Москиты − кровососущие длинноусые двукрылые насекомые семейства Phlebotomidae. Семейство насчитывает свыше 400 видов, группирующихся в 4 рода: Phlebotomus, Sergentomyia, Lutzomyia, Brumptomyia. М. фауны СССР (ок. 50 видов и подвидов) относятся к родам Phlebotomus и Sergentomyia и распространены на территории юга Украины, Молдавии, Кавказа, республик Средней Азии, северная граница их ареала условно определяется 47—48 ° сев. ш. [41];

Микробная контаминация − попадание микроорганизмов (в т. ч. потенциально опасных для здоровья человека) на поверхности тела человека, абиотические объекты внешней среды или внутрь объектов (например, медицинских изделий), которые могут послужить факторами передачи инфекции [41];

Микробиологический мониторинг − важный параметр эпидемиологического надзора, позволяющий определить этиологическую структуру ВБИ, обнаружить циркуляцию госпитальных штаммов, оценить качество дезинфекционно-стерилизационного режима, а также выявить предвестники эпидемиологического неблагополучия, своевременно и целенаправленно провести профилактические мероприятия; Накопление отходов − складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания,

размещения [9];

Норматив образования отходов − экономический или технический показатель, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, образующихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени [9] (см. приложение 3 к главам 2, 3, таблицу расчета образования медицинских отходов в МО, примеч. сост.).

Обезвреживание отходов − обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения [9]. Обработка медицинских отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов, в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду [34];

Обеззараживание (деконтаминация) ультрафиолетовым излучением – умерщвление патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в воздушной среде или на поверхностях до определенного уровня [29];

Обеззараживание отходов − обработка загрязненного (инфицированного) материала, отходов, в том числе сжигание и обеззараживание на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду [26];

Обработка рук хирургов − комплекс методических приемов, включающий в себя гигиеническое мытье рук (кистей, запястий и предплечий) с последующей их обработкой кожным антисептиком, для уничтожения транзиторной, а также снижения резидентной (естественной)

микрофлоры [26];

Обращение с отходами − деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов [9];

Обсерватор (лат. observatio наблюдение, син. обсерватор) − противоэпидемическое учреждение, предназначенное для временного медицинского наблюдения за здоровыми лицами, имевшими контакт с больными карантинными болезнями или выезжающими за пределы карантинной зоны [34];

Объекты обезвреживания отходов − специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки [9];

Ограничительные мероприятия (карантин, карантинизация, от итал. quarantena, от quaranta giorni сорок дней − комплекс административных, медико-санитарных, ветеринарных и иных мер, направленные на предотвращение распространения карантинных инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных. Карантинные мероприятия могут быть направлены на охрану определенной территории от заноса инфекционных болезней из других стран (территорий) и предупреждение их распространения за пределы очага [30];

Озеленение - создание в населенных местах зон зеленых насаждений. О. осуществляют для оздоровления воздушного бассейна, формирования оптимального микроклимата, улучшения шумового режима, создания условий для отдыха, а также с декоративно-планировочными целями (индивидуализация облика города, оживление его ландшафта, устранение монотонности застройки и создание благоприятной среды обитания для человека). Результаты изучения пыле- и газозадерживающей роли древесных и кустарниковых посадок свидетельствуют о том, что запыленность воздуха среди зеленых насаждений в 2—3 раза ниже, чем на открытых участках.

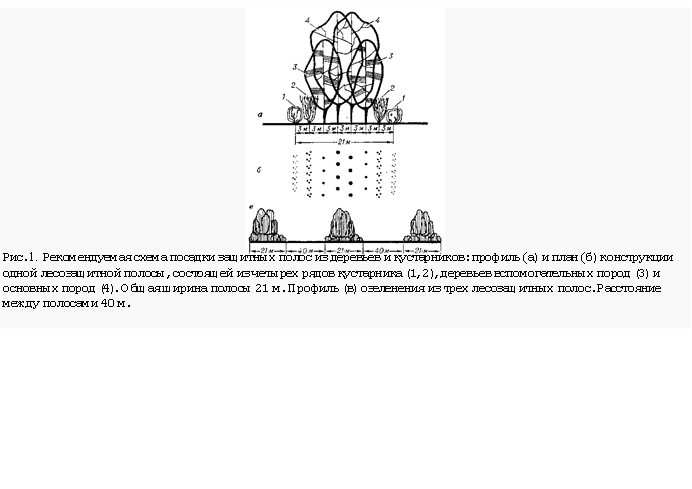

Наибольшей пылезадерживающей способностью обладают породы деревьев и кустарников с шершавыми, покрытыми ворсинками листьями (вяз, липа, клен, сирень). Газозащитная роль зеленых насаждений обусловлена способностью растений улавливать содержащиеся в атмосферном воздухе газы и стойкостью по отношению к ним. К наиболее газостойким могут быть отнесены тополь, канадский клен, акация белая, бирючина, жимолость. Влияние зеленых насаждений на запыленность воздуха и снижение концентрации газов зависит от характера посадок: их плотности, конфигурации, структуры (рис. 1). Большое значение в оздоровлении воздуха населенных мест имеет способность растений поглощать углекислый газ и выделять кислород. В среднем 1 га зеленых насаждений за час поглощает 8 л углекислоты. Интенсивность этого процесса зависит от особенностей фотосинтеза различных пород деревьев и кустарников.

Зеленые насаждения играют существенную роль в формировании благоприятного микроклимата населенных мест, изменяя радиационнотепловые условия, ветровой режим и влажность воздуха. Отмечено, что теплоощущения человека, находящегося в зоне зеленого массива, благоприятнее, чем в других зонах, даже в жаркую погоду, т. к. зеленые насаждения в зависимости от частоты посадок и прозрачности крон пропускают от 1/20 до 1/100 части спектра солнечного излучения. На затененных участках снижается температура почвы и твердых покрытий дорог, уменьшается напряжение прямого и отраженного тепла солнечной энергии. Улучшению микроклимата способствует повышение влажности воздуха в результате испарения влаги листьями при повышенной температуре. Известно, что за год 1 га леса испаряет в атмосферу 1 — 3,5 млн. кг влаги. Даже небольшие зеленые массивы повышают влажность воздуха на прилегающей территории на 20—30%. Большое значение имеет ветрозащитное действие зеленых насаждений. Зависимость снижения скорости ветра от высоты полосы зеленых насаждений представлена в таблице.

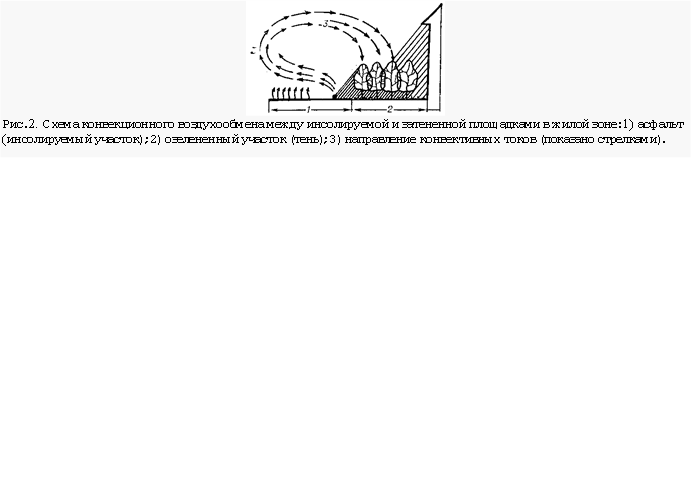

Насаждения влияют на местные воздушные потоки, способствующие вертикальному проветриванию территории (рис. 2). Чередование озелененных и открытых участков позволяет усилить проветривание территории и создать благоприятный микроклимат в городе, что особенно важно для городов, расположенных в климатических зонах юга.

Зеленые насаждения влияют на снижение уровня шума. Хорошо развитые древесные и кустарниковые посадки при правильной организации шумозащитной полосы (плотная посадка высококронных деревьев и кустарника) могут снижать уровни шума на прилегающей к магистрали территории на 8—12 дб.

Таблица. Снижение скорости ветра в зависимости от высоты полосы зеленых насаждений|

Расстояние от насаждений, выраженное в высоте (Н) посадок |

Скорость ветра в % от его скорости в зоне, не защищенной посадкой |

|

H |

40 |

|

2 H |

45 |

|

ЗН |

55 |

|

4Н |

60 |

|

5 H |

65 |

|

10 Н |

80 |

|

15 Н |

85 |

|

20 Н |

90 |

| 25 Н | 92 |

| 40 Н | 95 |

Включение О. в планировочную структуру города благоприятно влияет на окружающую среду и условия жизни населения. Городские зеленые насаждения относят к трем основным категориям: общего пользования (городские, районные парки культуры и отдыха, сады жилых р-нов и микрорайонов, скверы, бульвары, лесопарки); ограниченного пользования (озелененные участки школ и других учебных заведений, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных сооружений и т. п.); специального назначения (озеленение улиц, санитарно-защитные зоны, питомники, ботанические сады и др.).

Суммарная площадь зеленых насаждений на территории микрорайона должна составлять не менее 10 м2 на человека.

Контроль за выполнением принятых норм и рекомендаций по О. осуществляется на всех этапах сан. надзора за планировкой населенных мест (см. Градостроительство, Планировка населенных мест). Органы сан.-эпид, службы и службы озеленения городов контролируют выполнение норм озеленения, правильность организации системы зеленых насаждений с учетом их основных функций, равномерность распределения зеленых насаждений на территории населенного пункта, проведение О. микрорайонов, санитарно-защитных зон, улиц, участков детских и лечебно-профилактических учреждений [34];

Опасный биологический фактор − событие, условие, свойство, эпидемический, эпизоотический, эпифитотический процессы или их комбинация, являющиеся причиной возможного воздействия патогенных биологических агентов (патогенов), паразитических организмов и содержащих их объектов, которые способны нанести вред здоровью человека, животным и (или) растениям, продукции животного и (или) растительного происхождения и (или) окружающей среде [11];

Операционный блок - комплекс помещений, предназначенная для проведения хирургических операций.

Орган по сертификации − юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации [5];

Организация, осуществляющая медицинскую деятельность − медицинские организации, а также другие индивидуальные предприниматели и юридические лица, для которых осуществляемая медицинская деятельность не является основной [26];

Отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные, содержащие преимущественно текстиль, резину, бумагу, практически неопасные (код

отхода 7 4784351715). Класс опасности – 5 [14];

Отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные, практически неопасные (код отхода 7 4784355715). Класс опасности – 5 [14];

Отходы от использования товаров − отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств [9];

Палата − помещение, в котором осуществляется диагностика, лечение, наблюдение и уход за пациентами [26];

Пандемия (гр. pandemos — всенародный, всеобщий) − наивысшая интенсивность развития эпидемического процесса, когда прогрессирующее распространение инфекции приводит к необычайно высокому поражению населения на больших территориях с охватом целых стран, материков и даже всего земного шара [36];

Панзоотия (греч, pan всё, целое + zoon животное) − широкое распространение инфекционной болезни среди животных на территории страны, континента, высшая степень интенсивности эпизоотического процесса. К инфекционным болезням, имеющим тенденцию к панзоотическому распространению, можно отнести ящур, чуму свиней, птиц и крупного рогатого скота, инфекционный энцефаломиелит лошадей и некоторые другие инфекционные заболевания [36];

Паразит (гр. parasitos − нахлебник) − организм использующий другой живой организм, именуемый хозяином, в качестве среды обитания и, соответственно, источника пищи. Паразиты могут быть патогенными, условно-патогенными и непатогенными. Возбудители инфекционных и паразитарных болезней относятся к облигантным и факультативным паразитам из царств вирусов, прокариотов и эукариотов [36];

Патогенные биологические агенты (патогены) (далее - патогены) − микроорганизмы, вирусы, белковоподобные инфекционные частицы (прионы), яды биологического происхождения (токсины) и иные биологические агенты, в том числе созданные в результате генетических манипуляций, применения технологий синтетической биологии и другой направленной деятельности, способные вызывать патологический процесс в организме человека, животного или в растениях, а также биологические материалы, в которых могут содержаться перечисленные патогены [11];

Патогенные микроорганизмы − микроорганизмы (бактерии, археи, грибы, простейшие, микроводоросли), способные вызывать патологический процесс в организме человека, животного или в растениях [11];

Педикулез − паразитарное заболевание кожи и ее деривата — волос, вызываемое вшами [19];

Перевязочная асептическая − предназначена для проведения перевязок, ревизии ран, снятия послеоперационных швов с ран, заживших первичным натяжением, и других аналогичных манипуляций у больных, не имеющих симтоматики гнойно-септических инфекционных

заболеваний [26];

Перевязочная септическая − предназначена для пациентов, перенесших операции по поводу гнойных процессов, ревизии ран, снятия послеоперационных швов с ран, заживших вторичным натяжением, и других аналогичных манипуляций у больных, имеющих симтоматики гнойно-септических инфекционных заболеваний [26];

Переоборудование − частичная или полная замена медицинского, технологического или инженерного оборудования в связи с появлением новых моделей и технологий, а также в результате их физического износа [26];

Перекрестное инфицирование (сross-infections) инфекция, при которой источником возбудителя послужил другой человек – пациент или персонал ЛПУ.

Перепланировка, реконструкция − комплекс проектных, строительных, монтажных и отделочных работ, проводимых с целью изменения конфигурации помещения, подразделения, здания. При этом их функциональное назначение может как изменяться, так и сохраняться; Перепрофилирование − изменение функционального назначения помещений, подразделения, здания, которое может проводиться с перепланировкой и заменой медицинского, технологического и инженерного оборудования [26];

Пищевые отходы − продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения [19];

План реагирования на биологические угрозы (опасности) − порядок действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при возникновении биологических угроз (опасностей), включая принятие административных, организационно-технических и иных мер по обеспечению готовности к таким угрозам (опасностям) и реагированию на них, по поддержанию допустимого уровня биологического риска [11];